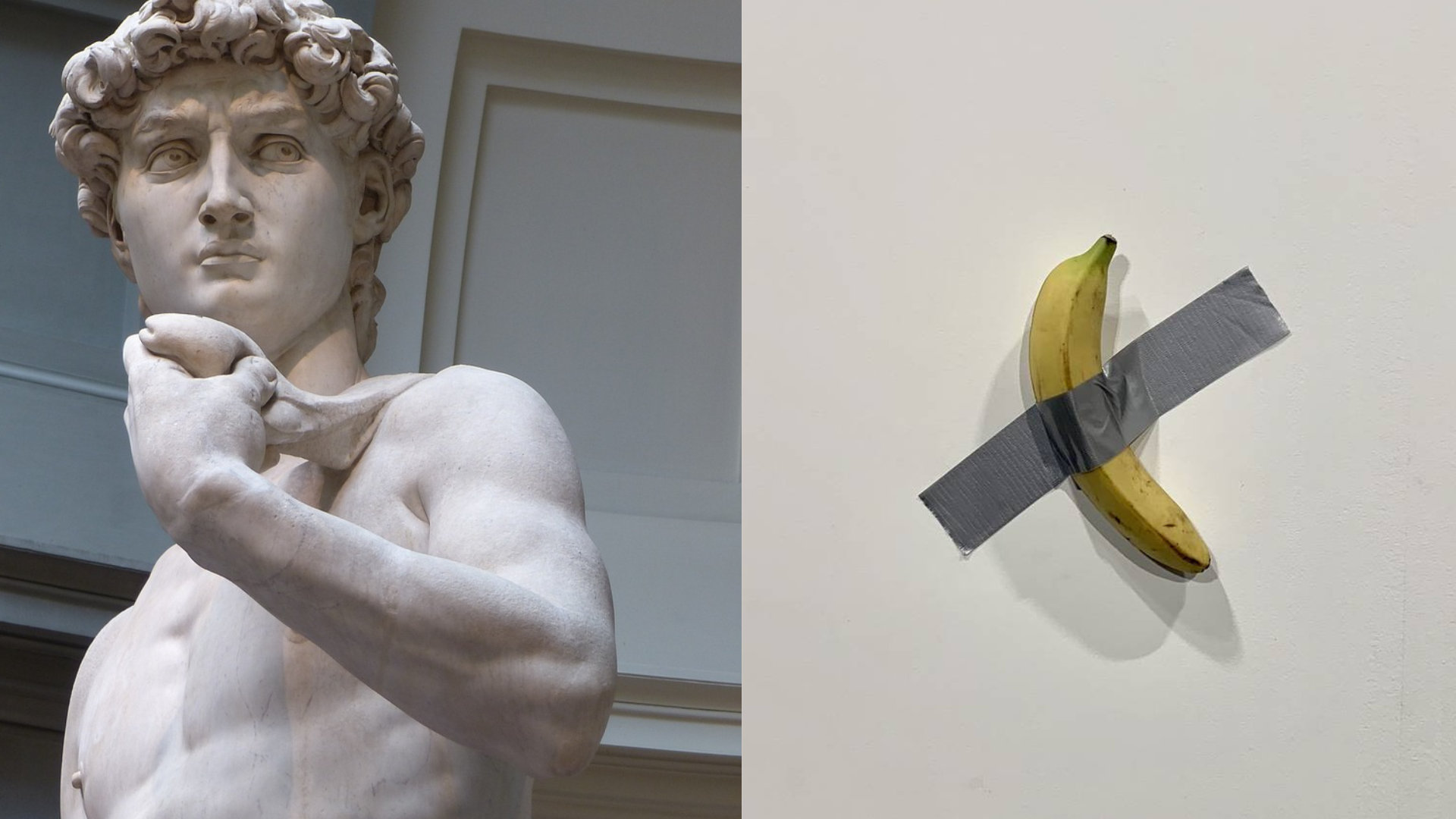

Tenemos X lleno de cuentas estoicas, con fotos de perfil de figuras en mármol que saltan a la primera búsqueda en Google, dando lecciones morales reaccionarias y cuestionando los fundamentos del arte contemporáneo, así que es un buen momento para recordar la disputa cíclica en torno a las vanguardias más arriesgadas y las connotaciones que puede tener caer en la crítica fácil y el señalamiento desde la barra del bar.

«¿Qué nos ha pasado?» Se preguntan arrobas sin dueño mientras arrojan, escondida en memes, una imperiosa necesidad de reafirmarse en una imaginaria identidad católica europea. Muestran por un lado un aburrido rascacielos que podría ser de cualquier ciudad, por otro, una foto de una catedral gótica que demuestra que todo tiempo pasado fue mejor. He llegado a ver en estas torpes comparaciones a La Sagrada Familia, una basílica que empezó a construirse hace menos de 140 años, lo que refuta de por sí un mensaje ya vacío de contenido y alma en su inicio. Pero sigamos.

Sale a flote la famosa Comediante, la del plátano. Como si se tratara de un laberinto, desde que gozó de publicidad, la opinión pública no ha podido escapar de la eterna discusión sobre si pegar una fruta con cinta americana a una pared es o no arte. Ese debate se lo dejo a quien desee embarrarse, yo propongo analizar la estrecha relación con la política que tiene el rechazo a las nuevas corrientes artísticas, y también cuáles son sus implicaciones naturales en la vida social.

«Creemos que existe una auténtica superioridad en el atractivo de las fachadas de Santiago de Compostela frente a cualquier edificio contemporáneo»

El arte está siempre supeditado a las necesidades de la sociedad. En tiempos remotos se levantaban construcciones megalíticas, se escondían cadáveres en tumultos sagrados o se hacían figuras en arcilla para que rezasen en el templo durante nuestra ausencia. Hoy vemos tales prácticas como lo que son, propias de otra era y desconectadas de nosotros. No creo que en Turquía inflen sus pechos con orgullo y afirmen que viven sobre los cimientos de la antigua Catal Huyuk. Y, sin embargo, Europa (y América) toma como fetiche obras tardomedievales y renacentistas como símbolos de su cultura. Una fijación en la estética que hoy día da la impresión de tener más que ver con el nacionalismo que con el amor al arte.

Podríamos pensar que, sin considerarse nada de eso, creemos que existe una auténtica superioridad en el atractivo de las fachadas de Santiago de Compostela frente a cualquier edificio contemporáneo. Sobra decir que, casi siempre, la apariencia de nuestras ciudades está subordinada a la utilidad, que la verticalidad, así como los materiales y, en definitiva, toda parte del diseño arquitectónico actual, coincide con un requisito de nuestras urbes: sacar el máximo provecho al espacio. Y esto no significa que sean feas, Le Corbusier creó Unité d’Habitation como una solución a las exigencias sociales (por decirlo de una forma educada) y, bueno, gustos son gustos, pero la arquitectura, a diferencia de lo que se piensa, sigue teniendo nombre y apellidos. ¿Alguien se atreve a despertar a Brunelleschi para mostrarle La Vela (el edificio central de la Ciudad BBVA) de Herzog y de Meuron? Podría apostar a que para cualquiera de su época o de la nuestra sería igualmente impresionante.

Sin dar más vueltas, no pretendo quitar prestigio a ninguno de esos nombres históricos que abundan hoy en bibliotecas por buenas razones. Lo que no puedo obviar es que el desprecio a las vanguardias artísticas parece motivado por una idea fútil de tradición. Que rescatar estos hermosos y sorprendentes edificios para instrumentalizarlos contra las nuevas ideas no es el camino y que, por mucho que una legión de esculturas clásicas de X lo intente, no podemos permitir que se manipule el sentido original de estas obras con la finalidad de enaltecer una torpe concepción del legado cultural e histórico europeo.